心の病とは何か。

PsycologyNotes

Category:Kamizawa's Notes

依存症やうつ病は近年に患者が増加傾向である病気である。

こうした「心の病」には、どうしてもある一定のアヤシサがあるために患者本人やその周りの人間から理解がされていないように思う。 そして、そのアヤシサとは客観性や公平性の欠如ということにならないだろうか。 例えば、ある人間にはできることが他の人間ができない場合に、それは「心の病気」ではなく、「やる気」「怠慢」「性格」の問題に還元してしまう。 ところが、「心の病気」を「脳の作りの違い」と捉えることで、さらに「行動の病」と言い換えることで不確定で納得しかねる言葉はなりを潜め、より事態を正確に把握することができよう。

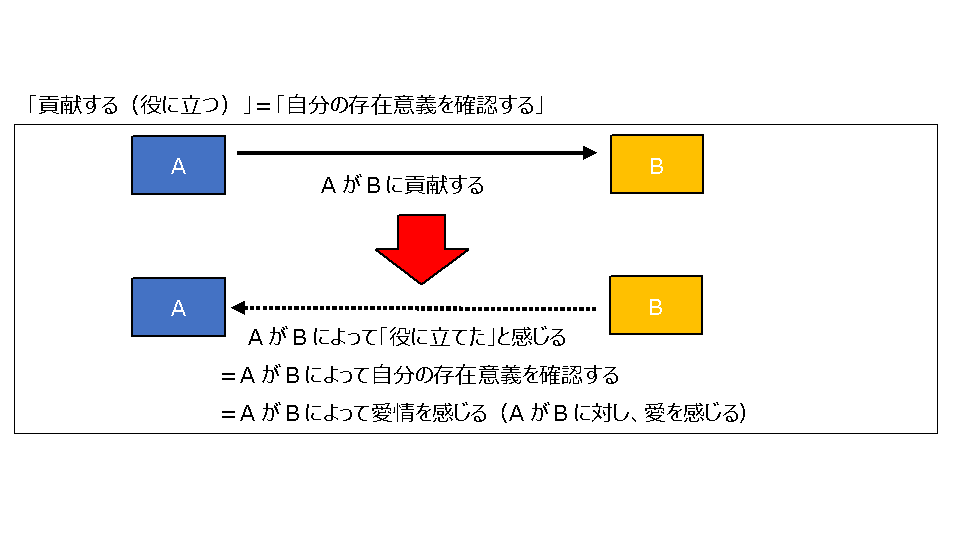

しかし、考えてみれば当然の話で、誰もが本当に平等であるというのならばそれは能力ではなく、欲求、特に承認欲求においての話である。 すなわち積極的に怠慢を起こす人間というのはその存在から肯定し得ぬものである。 では、怠慢という不確定な言葉ではなく、「家事が遂行できない」「締め切りまでに仕事を終わらせられない」「ある行為に依存する」という行動の障害で考え直してみるのはどうだろうか。

すると、まず行動分析学的な介入による行動の障害への対応策をとることができる。 次に、私たちをとりまく環境、特に親子の関係や世代(就職氷河期、ユトリ世代、サトリ世代、Z世代)の話、さらにスマートフォンの普及などの問題に還元することができる。 最後に、「やる気」「怠慢」「性格」などという前時代的な言葉から前進して希望を見ることができる。

そもそも「頑張る」などというのは途方もなくつまらない言葉である。 しかし、極めて多くの人間が頑張っている、という事態である。 そもそも「頑張る」という言葉は美徳のように誤解されて受け取られている。 社会は、頑張ることなど求めていない。 個人は、頑張っても病気になるだけである。 社会は、結果を求めている。 個人は、快楽を求めている。 ただそれだけである。 結果を出している人間には頑張っている人間とそうでない人間がいるが、大抵前者は心身を潰してしまう。 頑張らずに結果を出している、のが理想である。 自身が行っている作業や鍛錬を好き好んで行っている、そうした人間が「頑張っている」と間違った評価を受けているだけの話で本人は頑張っているという気はさらさらない。

つまるところ、頑張るなんて言葉はやめて、適度に結果を出して楽しく生きればよい。 「頑張る」は社会にも個人にも迷惑をかける耳触りの良い呪文である。

参考文献